Las ausencias

Cómo buscas un libro del que sólo conoces una frase y que tiene la portada naranja. Encontrarlo se convierte en una obsesión, en la metáfora de una existencia. Pasan los años, cambian las circunstancias, y cuando el hallazgo se produce, decepciona. Una historia con sabor agridulce

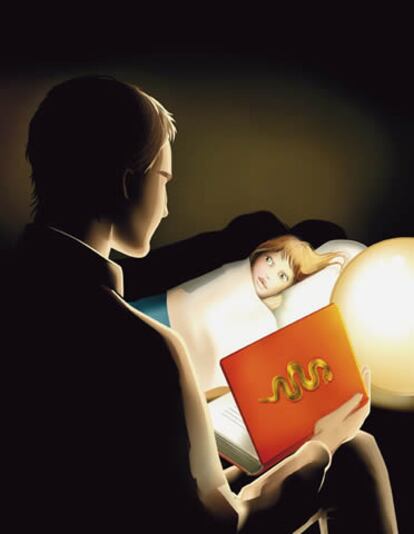

Mi padre murió en un accidente de tráfico poco antes de que yo cumpliera los cinco años. Por lo que me contó mi madre, su coche derrapó en una placa de hielo y se salió de la carretera; no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedido y la nieve sepultó su cuerpo. No recuerdo casi nada de él, salvo su voz. Por la noche me leía un libro hasta que me quedaba dormida, siempre el mismo. Empezaba en la primera página, y antes de que llegara a la tercera yo ya estaba dormida. "Ésta es la historia de un hombre que había dejado de mirarse a los ojos", así empezaba un libro que moría todas las noches antes de que acabara el primer capítulo.

No creo que una niña pueda tener una idea precisa de la muerte; en mi caso percibí la ausencia de mi padre cuando dejó de venir a leerme por las noches. Los primeros días soñaba con él de una manera muy vívida. Se sentaba al lado de mi cama y me cogía en brazos. Me contaba en sueños cosas que al despertarme no podía recordar.

Mi madre sufrió mucho, me dejó a mí y a mi hermana durante unas semanas con mis abuelos; cuando regresé, ya no reconocía mi casa. Mi madre había optado por borrar las huellas de mi padre: cambió los muebles, tiró sus libros, ocultó todas las fotografías y se deshizo de cualquier objeto que le pudiera recordar a él. El libro que me leía escapó de aquella purga y pude verlo durante años en una estantería de mi habitación, reposando sobre una tabla demasiado alta para mí. Era de color naranja y en la portada tenía una serpiente impresa con tinta dorada.

Tiempo después, con 10 años, volví a hojear ese libro, pero no encontré ningún placer en su lectura y apenas pude pasar de las primeras páginas. No había dibujos, solamente letras, y me resultaba muy tedioso. No obstante, me gustaba cogerlo, acariciar la portada y sentir su peso firme sobre mis manos. La ausencia de recuerdos vívidos de mi padre quedaba suplida con ese libro, mi memoria encontraba solidez en aquellas páginas incomprensibles que sólo él supo descifrar; me llevaba al sueño cabalgando unas palabras secretas, un lenguaje incomprensible que se introducía en mis oídos y me llevaba a un mundo más grato que éste.

Se sentaba a mi lado y empezaba a leer a oscuras, como si supiera que iba a morir muy pronto y tenía poco tiempo para contarme las magias que se mueven bajo la apariencia de las cosas. Su cara desvaída en mi memoria pendía en la oscuridad mientras su voz me empujaba a la inconsciencia.

Tiempo después llevé el libro al colegio para que formara parte de la biblioteca del centro; la profesora se sorprendió porque era una obra muy voluminosa y me preguntó que de dónde lo había sacado.

-Me lo leía todas las noches mi padre -contesté.

-¿Sabe tu madre que traes esto para la biblioteca? -me dijo desconcertada.

-Ha sido mi madre la que me lo ha dado.

-Pues no nos sirve. Quédatelo porque es un libro para mayores, ¿vale? -zanjó sin querer decirme la verdad.

Los recuerdos son siempre imprecisos y arbitrarios; nos acordamos de sucesos insignificantes y, por otro lado, olvidamos los cruciales; a veces se muestran mutilados y otras retorcidos, pero lo cierto es que siempre regresan hasta nosotros dolorosamente escasos. Nuestras vidas acaban siendo un pequeño mapa con muy pocos accidentes geográficos. Si ahora mismo me muriera y, como dicen, viera la película de mi vida, seguramente sería muy breve. Un cortometraje absurdo. Aquella profesora que me hizo regresar a casa con el libro de mi padre me marcó de una manera especial. La recuerdo con nitidez, aunque hay muchos detalles que, aplicando la sana crítica, deben ser inexactos; tengo la idea de que era una mujer muy alta y mayor, lo cual no puedo aceptar de una manera estricta teniendo en cuenta que yo no llegaba al metro de altura y tenía unos ocho años. No recuerdo su nombre, pero sí que tenía los ojos azules y el cabello de color castaño y sujeto con una diadema como las que llevaban las niñas. Yo las odiaba, y mis amigas también; quizá me llamó la atención que fuera la única adulta que había visto con el pelo recogido de esa manera. Recuerdo de ella que, sin querer, nos enseñó la palabra meningitis y las consecuencias que tenía sufrirla, pues un día que llovía y no pudimos salir al patio nos contó que había tenido esa enfermedad y que estuvo muy cerca de morir. Por aquel entonces tenía la muerte indisociablemente unida con mi padre y me parecía una grosería que alguien pudiera fallecer y despojarle el lugar de honor que mi padre tenía entre los muertos. Regresé con mi libro debajo del brazo y pensé en la testarudez de aquel objeto en no querer deshacerse de mí.

En la adolescencia volví a acordarme de él, pero entonces ya no lo encontré; al final, mi madre se había desprendido del libro. Cuando me miraba en el espejo recitaba sus primeras páginas: "Ésta es la historia de un hombre que había dejado de mirarse a los ojos". Yo seguía haciéndolo, me miraba a los ojos por no mirar a otro lado; era el único lugar del espejo en el que me sentía a gusto, el resto lo odiaba. Aquella frase me abría la esperanza de que se podía vivir sin contemplarse en un espejo. La resonancia de la voz de mi padre no perdió intensidad; no comprendía sus palabras, pero me guiaban de una manera firme y me asomaban a alguna verdad crucial, a un lugar seguro y hermoso. Por aquel entonces leí o me contaron que Kafka tenía un sueño recurrente en el cual comparecía ante una gran sala llena de gente y leía en voz alta La educación sentimental. Conocía el nombre del autor porque una vieja edición de La metamorfosis había yacido desde siempre en una de las estanterías de mi casa -quizá otro libro de mi padre indultado por mi madre-; entendí que aquel dato, que había llegado por casualidad a mi conocimiento, estaba relacionado con mi vida de una manera que no sabía explicar.

Por soledad empecé a leer, porque por soledad se hacen las cosas que merecen la pena. Desde siempre he tendido a la introspección; la gente a mi alrededor achaca mi escasa sociabilidad a mi temprana orfandad, pero incluso cuando mi padre vivía ya era una niña introvertida. Era acomplejada, me sentía gorda y fea -seguramente lo era y lo sigo siendo-, y en casa teníamos un nivel económico inferior al resto de mis compañeros de colegio. A pesar de todo, existía cierto sentimiento de compasión generalizado hacia mí que me protegía de ser definitivamente una marginada. Tuve pocas amigas, es cierto, pero fueron buenas. Recuerdo aquella época como un verano eterno y tedioso.

Por aquel entonces se casó la hermana pequeña de mi madre; lo hizo a finales del mes de julio, y, a pesar de todo, recuerdo muy bien que cuando salimos de la iglesia la calle estaba cubierta de nieve y hacía mucho frío. Los recuerdos de mi madre y las fotos de la celebración desmienten a mi memoria: no cayó ni un solo copo de nieve y, de hecho, lució un sol espléndido. A pesar de todo, la imagen de mi memoria es mucho más fuerte que la realidad. Es preferible una mentira hermosa a una verdad desagradable, así que aquella boda quedó vinculada a una guerra de bolas de nieve y a un paisaje blanco e inmóvil.

Las fotos traicionan los recuerdos. Mi hermana se aficionó a la fotografía desde muy joven, era cuatro años mayor que yo y no dejaba de sacar instantáneas. De una manera casi obsesiva tiraba un carrete detrás de otro, gastaba todo su dinero en su afición e incluso no dudaba en vestir como una pordiosera. La mala relación que tenía con mi madre hacía parecer que yo me llevaba bien con ella, lo cual era falso. Tan falso como el tópico de que las familias que han sufrido una tragedia son las mejor avenidas. Mi hermana, antes de cumplir los 18, se marchó de casa y se fue a vivir a Inglaterra. Perdimos el contacto casi por completo, llamaba una vez al mes a casa y siempre desde una ciudad distinta. En vez de enviarnos cartas, nos hacía llegar fotografías. Cada mes metía en un sobre dos docenas. Mi madre compró un corcho para clavarlas, y así acabamos teniendo un silencioso altar erigido en honor a mi hermana. Un día pensé que ella podría haber sacado, aunque fuera accidentalmente, una instantánea del libro, pero miré las cinco mil fotografías que dejó antes de marcharse y no encontré ninguna. Una foto podría haber solucionado mi problema, y es que no sabía ni el título, ni el nombre del autor. Lo había tenido muchísimas veces en las manos y estoy segura de que en algún momento tuve que memorizar ambos datos, pero la única realidad es que los había olvidado.

¿Cómo buscas un libro del cual sólo conoces la primera frase y que tiene la portada de color naranja? En el instituto me empezó a preocupar este asunto. Mi madre y mi hermana ni siquiera recordaban la existencia de tal libro, así que la ayuda que me prestaron fue nula. En sueños creía tener revelaciones sobre su paradero, a veces hasta creía recordar el argumento y, desesperada, lo anotaba en el diario en el que consignaba mis necedades de adolescente. Por desgracia, cuando despertaba al día siguiente no podía comprender nada de lo que había escrito, unas veces por la ilegibilidad de mi letra y otras porque había anotado un puñado de palabras inconexas y sin sentido. La fantasía empezó a rellenar los agujeros de la memoria; creí tener una vaga idea del argumento, imaginé que era la historia de un viajero que se perdía en un desierto y era perseguido por demonios. Conforme me iba haciendo adulta, este argumento variaba; no llegué a despojarme de la idea de un viaje, pero fui añadiendo otros planos narrativos. Con el paso de los años, la historia se fue transformando en un complejísimo entramado de situaciones que, de alguna manera, siempre acababan teniendo una correspondencia conmigo. Ese libro se fue convirtiendo en una metáfora de mi existencia. Mi padre, con su voz imperturbable, me dormía con la historia de mi vida convenientemente distorsionada para que no me percatara de ello. Me hipnotizaba como Kafka hipnotizó a su auditorio onírico, con un relato imantado de atmósfera y símbolo, con el poder omnímodo y fascinador de la palabra. Mi vida estaba trazada, mi padre se había ocupado de ejercer un poder determinista sobre mí y me había negado la libertad.

Perdí la adolescencia con cierta lentitud, cumplí los ritos de ingestión de drogas blandas y de pérdida del virgo con cierto retraso con respecto a mis compañeras. Estudié periodismo por ninguna razón en concreto, y conforme mi madre envejecía y mi hermana abandonaba un país detrás de otro, me dejé obsesionar por la idea de conseguir un ejemplar de aquel libro. Fracasé en todos mis intentos; no me sirvieron clubes de lectura, foros de Internet, ni pasarme semanas en bibliotecas públicas buscando libros naranjas. La voz de mi padre se alejaba y yo me iba narrando a mí misma, siguiendo las líneas de un libro que nunca había sido escrito, sintiendo la incertidumbre de un fin apresurado o perverso. Yo era la multitud que escuchaba a Kafka en sueños; yo era la víctima de la letra, la que estaba abocada a perder a su padre y a dejarlo para siempre en un pasado de calidez y tinieblas.

Durante mi búsqueda conocí al que fue mi novio durante los años de Facultad; era cuatro años mayor y deambulaba de una editorial a otra trabajando como lector. En el fondo él quería ser escritor y salía conmigo por una deformación estética y profesional. No creo que yo le gustara, pero sí le fascinaba mi búsqueda -el arte tiene estos venenos-. Fuimos de viaje a Lisboa a visitar a mi hermana, que por aquel entonces trabajaba como fotógrafa para una revista portuguesa. Ella seguía mandándonos a mi madre y a mí su diario de fotografías, y a veces me parecía que ella estaba haciendo la misma búsqueda que yo con sus imágenes. El domingo antes de marcharnos paseábamos por la Praça da Figueira; caía una tormenta persistente y, refugiados bajo un portal, vi que en el de enfrente había hecho lo mismo una mujer que llevaba un libro naranja con una serpiente dorada. No me pude controlar: salí corriendo hacia ella de tal manera que se asustó y empezó a huir de mí. Yo llevaba tacones, y el tiempo que tardé en descalzarme fue el que ella necesitó para coger al vuelo un autobús que hacía su parada en aquel momento. Rompí a llorar como no lo he hecho nunca, ni cuando se murió mi padre.

La desazón me duró poco. Por un lado, había tenido muy cerca el libro, pero, por otro, sabía que existía y que, por tanto, podía encontrarlo. Cuando terminé la carrera corté con mi novio, y mi hermana se fue a vivir a Suramérica; con el remite de Brasil, de Bolivia o de Chile me llegaron las fotografías de una investigación imposible.

Volví a estar cerca del libro hace un año. Había dejado un trabajo en una revista mensual de información económica y, mientras me salía algo, disfruté de unos pocos meses de descanso cobrando el paro. Una vieja amiga de la universidad, sabiendo que estaba desocupada, me pidió ayuda con la mudanza que estaba haciendo. Había heredado una casa en el casco viejo de la ciudad y hacía años que nadie entraba. La casa no era muy grande, pero estaba llena de libros. Tuve una corazonada; empecé a mirarlos con atención, pero no vi ninguno con las tapas de color naranja. Desanimada vi que en un armario había un montón de libros con las tapas arrancadas y empecé a leer todas las primeras páginas. Había uno que empezaba así: "Ésta es la historia de un hombre que había dejado de mirarse en el espejo". ¿Lo había encontrado? ¿Era este libro? No sentí ninguna alegría, sólo incertidumbre. Le pedí a mi amiga que me lo regalara y ella no dudo en dármelo. Cuando llegué a casa lo leí con ansiedad. Lo acabé en un par de horas. Era un libro muy mediocre, una historieta de terror sin pies ni cabeza. Preferí pensar que aquel libro sin portada, sin título y sin autor no era el de mi padre, pero no tenía la certeza de que fuera así.

Ha pasado mucho tiempo, pero tengo la seguridad de que lo acabaré encontrando. Cuando lo haga, quizá descubra que alguien nos lee frente a una multitud asombrada, que somos el reflejo de algo y que las cosas tienen sentido, o quizá no descubra absolutamente nada. Tan sólo tengo la esperanza de que no sea el libro que encontré en la casa de mi amiga.

Alberto Ávila Salazar. Abogado y procurador de los tribunales, nació en Madrid en 1975. Su primera novela, 'Todo lo que se ve' (Lengua de Trapo), ganó el Premio Arte Joven de Narrativa de la Comunidad de Madrid.